산과 산 사이 골짜기에 자리했다. 주차장에 차를 세우고 입구를 지나면 S자 곡선의 비탈길을 올라야 한다. 숨이 턱까지 차오를 때쯤 길 끝에 다다르면 회색빛 낮고 소박한 세 개의 건물이 눈에 들어온다. 건물 중 한 곳에 매달린 ‘미국식’ 풍경이 산바람에 흔들린다. 길이가 제각각인 5개 금속 막대가 추와 부딪히며 화음을 만든다.

수도원도, 기도원도 아니라는 모새골공동체 풍경이다. 경기도 양평군의 모새골은 ‘모두가 새로워지는 골짜기’를 줄인 말이다. 요한계시록 21장 5절 말씀에서 가져왔다.

이곳 대표인 임영수 모새골공동체교회 협력목사는 한국교회의 영적 갱신을 위해 모새골을 세웠다. 건물도 영성 공동체의 의미를 오롯이 담아냈다.

서인건축 최동규 대표와 개인 사정으로 동행하지 못한 임 목사를 대신해 모새골공동체교회 강윤주 부목사가 모새골 순례에 함께 했다.

자연 속 영성공동체

임 목사는 2003년 부지도 정하지 않은 채 최 대표에게 건축을 의뢰했다. 이때부터 두 사람은 부지를 보러 다녔다. 최 대표는 “산에 자리한 땅은 북향이면 눈이 와도 녹지 않는다. ‘땅은 저녁 때 봐야 한다’ ‘남향이어야 한다’ 등의 원칙을 세우고 찾아다녔는데 지금 땅을 본 순간 ‘여기다’ 싶었다”고 말했다.

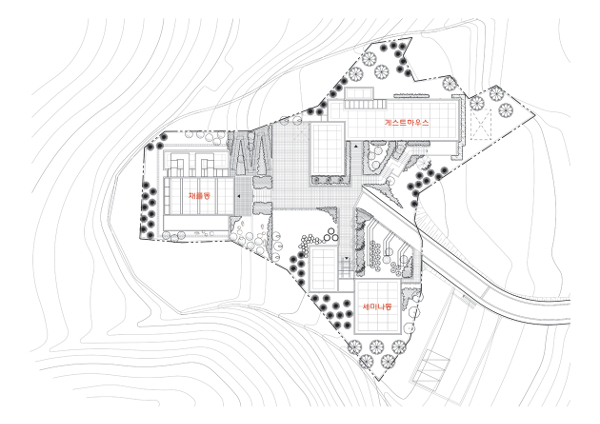

건축할 때도 원칙을 세웠다. 자연의 일부가 되도록 산을 깎거나 변형하지 않았다. 모새골의 가장 높은 곳에 예배당이, 그 아래로 건축물들이 자리했다. 2004년 건축을 시작해 1년 만에 예배당과 바로 아래 좌측엔 세미나홀, 우측엔 게스트하우스가 세워졌다. 노출 콘크리트로 만든 세 개의 건축물은 그해 한국건축문화대상에서 특선을 받았다. 이후 식당인 만나홀과 목양동 등이 차례로 들어섰다.

예배당은 모새골 건축의 백미다. 예배당에서 느껴지는 건 절제다. 십자가부터 남다르다. 평평한 벽을 십자가 모양으로 파낸 듯 보인다. 최 대표는 “매몰된 십자가는 겸손함을 표현한 것”이라고 설명했다.

빛과 소재도 섬세하게 활용했다. 창의 위치로 자연 채광을 극대화했다. 십자가 위로 천창을 만들었고 예배당 왼쪽 측면 바닥으로 길게 창을 냈다. 눈길이 가는 건 측면 하부 창이다. 창밖 너머로 10㎝ 깊이의 수조가 맞닿아 있다. 수조 속 물은 낮이면 햇빛, 밤이면 바닥조명을 받아 반짝이며 빛을 예배당 안으로 끌어들인다.

최 대표는 하부 창을 만들게 된 뒷이야기도 전했다. 십자가와 천창으로 하늘에서 비치는 빛에 대한 구상은 마쳤는데 땅의 빛은 어떻게 표현할까 고민하던 때다. 그는 “임 목사가 30명의 예배 공간, 10명이 잘 수 있는 숙소만 요청하고 모든 걸 맡겼다. 설계하다 힘들면 교회에 새벽기도 하러 갔는데 어느 날 묵상 중 빛이 보였다”면서 “더러운 게 물에 씻겨 나간 땅의 빛이 떠올랐고 이는 하부 창과 물로 표현됐다”고 설명했다. 해가 지면 자연의 빛에 양보한 조명에 불이 켜지며 빛을 이어받는다.

소재의 특성도 적용했다. 최 대표는 “유럽에 가면 무수한 성당을 보는데 바닥재를 기억하는 사람은 없다. 바닥은 길의 연장이며 빛이 보이는 곳을 올려다보도록 어둡게 했기 때문”이라며 불투명 대리석을 바닥에 사용한 이유를 알렸다.

광이 나는 대리석으로 채운 벽은 예상치 못한 장면도 연출한다. 강 부목사는 “십자가가 양옆 벽에 비칠 때가 있다. 예수님이 십자가에 못 박히셨을 때 좌우 십자가에 매달린 강도가 떠오른다”며 “물에 비친 달이 매끈한 대리석에 비칠 때도 있다”고 전했다.

천장의 회색빛 구조물은 알고 보니 흡음판이다. 최 대표는 “공명이 좋아 필요 없는 소리는 흡음판 뒤로 가도록 했다”고 강조했다.

로비에서 연결되는 우측 복도는 갤러리 같다. 천창으로 빛이 들어와 환한 데다 복도 끝 통창 너머 풍경은 액자 속 그림 같다.

소품에도 저마다 의미를 부여했다. 복도와 로비 벽에 설치된 조명은 깊이가 얕은 하얀 접시처럼 보인다. 강 부목사는 “매일 새벽 예배당 문을 열어 불을 켜는데 성경의 기름등잔이 떠올랐다. 등잔에 불을 붙이는 심정으로 불을 켠다”고 했다.

예배당 문은 유독 무겁다. 최 대표는 “들어가는 순간 세상과 분리, 단절되는 느낌을 받도록 한 것”이라고 설명했다.

세미나홀과 게스트하우스도 예배당의 느낌을 이어간다. 세미나홀엔 세미나실과 도서관이 있다. 게스트하우스에는 싱글 침대 2개가 들어간 방이 12개 있다. 10개였던 방은 식당 공간을 없애면서 수가 늘었다.

세 건물의 절제미는 철저한 관리를 통해 부각된다. 강 부목사는 “노출 콘크리트는 이끼와 때가 잘 생긴다. 여기 온 지 4년차인데 벌써 두 번이나 닦았고 올해도 봄이 오면 닦지 않을까 싶다”면서 “겨울이면 예배당 로비 바닥의 줄눈에 하얀색 이끼가 껴 얼마 전 기름으로 닦아냈다”며 미소 지었다.

성도들도 모새골 관리에 자원해서 손을 보탠다. 순례 도중에도 예배당을 소독하고 게스트하우스를 청소하려고 온 성도들을 만났다.

‘이들이 보여주는 애정의 근원은 무엇이냐’는 질문에 강 부목사는 “공간을 통해 영성을 체험했다. 모새골이라는 공간이 주는 힘”이라며 “대한예수교장로회 통합 소속 목회자들 중에도 모새골을 교단의 문화유산으로 물려 가자고 제안한다”고 말했다.

묵상의 공간서 영성을 찾다

예배와 묵상의 공간인 모새골은 예약방문이 원칙이다. 그럼에도 묵상동산과 예배당만큼은 예약하지 않아도 된다. 강 부목사는 “누구든 들어와 예배하고 묵상할 수 있어야 하기 때문”이라고 밝혔다.

예배당 바로 뒤 묵상의 길은 모새골의 또 다른 건축물이다. 얕은 계단을 오르면 잔디밭에 미로처럼 보이는 기하학적인 길이 보인다. 래버린스(Labyrinth·미로)다.

1200년경 프랑스 샤르트르 대성당 바닥에 거룩한 땅으로 가는 순례길을 나타내려고 그린 게 래버린스다. 막히거나 속임의 방향 전환 등으로 좌절을 경험케 하는 미로와 달리 길은 하나다. 특히 모새골 래버린스는 자연재인 잔디와 자갈로 조성됐다. 한 사람 너비의 좁은 길을 걸을 때면 침묵하게 되고, 이는 묵상으로 연결된다. 길 끝에 다다르면 요한복음 14장 6절을 만난다.

모새골에서 2박3일간 진행하는 ‘일상’ 프로그램도 눈여겨볼 만하다.

강 부목사는 “기도하면서 자신의 삶을 돌아보고 하나님이 만든 참 자아를 만나는 과정을 경험한다. 그걸 붙들고 나와 하나님과 이웃과 화해하는 삶을 살도록 하는 게 일상 프로그램”이라고 강조했다. 수도원도 기도원도 아닌 모새골 건축과 딱 들어맞는 프로그램이다.

양평=서윤경 기자 y27k@kmib.co.kr