냉정한 ‘의자 뺏기 게임’ 같았다. 앉을 수 있는 의자는 몇 개 없는데 그 주위를 도는 사람은 부지기수다. 한순간이라도 마음을 놓으면 그대로 깊은 나락으로 빠져들 것 같은 기분이었다고 한다. 그래서 6년 전 고향을 떠나 서울로 왔다. 박유진(가명·25·여)씨에게 서울에서 재수를 한다는 건 중상위권 대학, 그리고 좋은 일자리로 가는 ‘급행열차’처럼 여겨졌다.

막상 서울생활은 극한 체험이었다. 집에서 도움을 줄 처지가 아니다보니 한 달에 70만원 하는 학원비, 방값 등은 고스란히 유진씨 몫이었다. 낮에 학원에 가서 오후 10시에 마치면 다음날 오전 9시까지 아르바이트를 했다. 틈틈이 쪽잠을 자는 게 휴식의 전부였다. 주말에도 백화점 행사 판매원, 식당 서빙 등을 해서 부족한 생활비를 채웠다. 밤낮 없이 일하다보니 집이라는 게 필요 없어 아예 방을 빼기도 했다.

바라던 대학에 갔어도 크게 달라지지 않았다. 학비는 장학금으로 해결했지만 생활비 때문에 쉴 틈 없이 일해야 했다. 남들처럼 취업 준비를 위해 휴학도 했다. 고용정보원에 따르면 2015년 대학 졸업자 1만8057명 중 53.0%는 휴학을 했다. 휴학 이유로 취업이 31.6%(취업 및 취업준비 12.6%, 어학연수 11.3%, 자격증·고시 준비 7.7%)나 된다.

지금 유진씨는 가을 졸업을 앞둔 ‘취준생’이다. 대기업은 꿈도 꾸지 않는다. 그는 “젊으면 뭐든지 할 수 있다는 말만 믿고 악착같이 살았는데 건강이 많이 나빠졌다. 우리나라에서 좋은 일자리를 찾는 건 너무 힘들다. 나도 기득권층이 되고 싶다”고 했다.

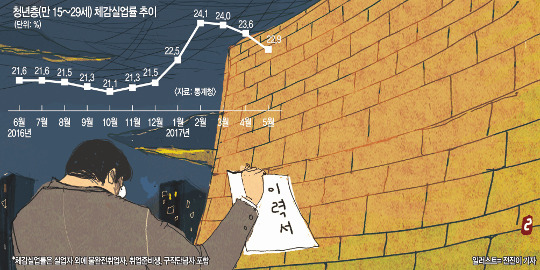

수많은 청춘이 ‘절벽’ 위에 서 있다. 대학 입학, 취업, 결혼, 출산·육아, 내 집 마련…. 무엇 하나 쉬운 게 없다. 특히 고용절벽은 심각하다. 청년층(만 15∼29세) 실업률은 2007년부터 지난 10년 동안 7% 아래로 떨어진 적이 없다. 전체 실업률의 배가 넘는다. 실업자 외에 불완전취업자, 취업준비생, 구직단념자를 포함하는 청년층 체감실업률은 지난달 22.9%를 기록했다. 청년 10명 중 2명은 사실상 실업자인 셈이다.

그나마 취업의 관문을 돌파하면 실낱같은 희망의 끈이라도 잡을 수 있을까. 현실은 냉혹하다. 대졸자 중 첫 직장을 상용직으로 구한 비율은 73.8%에 그친다. 상용직에는 1년 단위로 근로계약을 갱신하는 기간제 일자리도 포함돼 있다. 흔히 말하는 비정규직이다.

충남의 한 대학을 졸업한 이지훈(가명·26)씨는 비정규직 일자리를 전전하는 중이다. 지훈씨는 현재 대기업 협력업체에서 일한다. 오는 12월이면 계약이 끝나는 6개월짜리 임시직이다. 이게 세 번째 직장이다. 2014년 친구 소개로 잡은 첫 직장에선 1년6개월 동안 보험 영업을 했고, 두 번째 직장에선 두 달간 옷을 팔았다. 지금까지 모은 돈은 0원. 불안정한 일자리 때문에 여자친구와 결혼은 꿈도 못 꾼다. 지훈씨는 “우리 세대는 기성세대보다 손해 보는 게 많다. 특히 취업이 너무 어렵다. 앞선 세대를 보며 상대적 박탈감과 상실감, 배신감을 느낀다”고 말했다.

‘절벽세대’로 불리는 대한민국 2030세대는 세상에 묻는다. 정말 아프니까 청춘이냐고, 절망의 바닥이 있기는 한 거냐고. 이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “일자리 문제는 청년들 삶의 기반이기에 어떻게든 해결돼야 한다”고 강조했다.

김찬희 안규영 홍석호 조효석 기자chkim@kmib.co.kr, 그래픽=전진이 기자