책은 어떻게 읽어야 하는가. 왜 독서를 해야 하며, 좋은 책을 고르는 방법은 무엇인가.

저마다 딱 하나의 정답이 존재하는 질문은 아니겠지만, 이것은 독서가라면 누구나 가슴에 품고 사는 물음일 듯하다. 최근 서점가에는 애서가(愛書家)를 자처하는 명사들의 책이 잇달아 출간됐는데, 저 질문에 답한다는 점에서 유사한 부분이 적지 않다. 독서의 즐거움을 전하면서 책읽기의 방법론까지 설명해주는 신간들을 한 데 모아봤다.

“닥치는 대로 끌리는 대로 오직 재미있게”

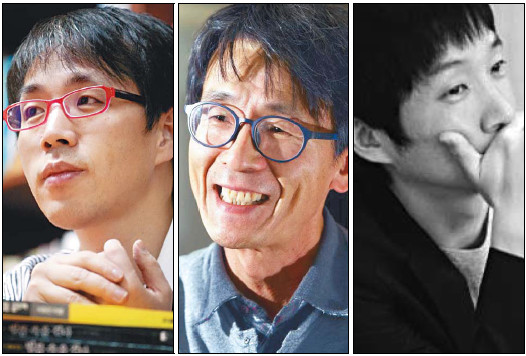

영화평론가 이동진(49)은 소문난 장서가다. 그가 소유한 책은 1만7000권. 스스로 “하루에 한 권씩 읽어치운다고 해도 약 46년이 걸린다”고 말할 정도로 엄청난 양이다.

‘이동진 독서법’(예담)은 책에 대한 그의 사랑을 확인케 하는 신간이다. 부제는 ‘닥치는 대로 끌리는 대로 오직 재미있게’. 서문에서 그는 이렇게 말한다. “홀로 된 채 책을 읽고 쓰는 타인들이 느슨하게 서로 연결될 때, 그 끈은 세상의 다른 범주들과 달리 억압하지 않습니다. 그 작은 평화 속에 위엄이 있고 위안이 있습니다. 저는 그런 연대를 꿈꿉니다.”

흥미를 끄는 내용이 적지 않다. 책을 끝까지 읽으려는 ‘완독의 부담’을 떨쳐내라거나, 적극적으로 책을 ‘하대(下待)’하라는 조언이 대표적이다. 좋은 문장을 만나면 주저하지 말고 밑줄을 그으라고, 필요하다면 책에 메모도 하라는 주문이 이어진다.

좋은 책을 고르는 비법도 전한다. 먼저 서문과 목차를 확인하고, 책에서 ‘저자의 힘이 가장 떨어지는’ 3분의 2 지점을 일별하라는 것이다. 말미에는 ‘이동진 추천도서’라는 제목으로 그가 선정한 분야별 양서 500권의 리스트도 실려 있다.

노동자의 눈으로 읽고 쓰다

월간 ‘작은책’ 대표인 안건모(59)가 펴낸 서평집 ‘삐딱한 책읽기’(산지니)는 저자의 독특한 이력에 먼저 눈길이 가는 책이다. 저자는 초등학교를 졸업한 뒤 열두 살 때부터 공장에서 일했고, 군 제대 후인 1985년부터 2004년까지는 서울에서 시내버스를 몰며 밥벌이를 했다.

버스를 운전하면서 청춘을 보낸 그에게 책은 세상과 소통하는 도구이자 삶의 이치를 깨닫게 해준 스승이었다. ‘삐딱한 책읽기’의 첫머리에는 이런 문구가 쓰여 있다.

“어떤 책이 좋은 책일까요. 어떤 분은 이렇게 말합니다. 첫째, 이 세상을 보여주는 책, 둘째, 이 세상을 이해하는 책, 셋째, 이 세상을 변혁하는 책입니다. 저는 한 가지 더 추가합니다. 재미있는 책입니다. …(이 서평집에서) 제가 소개하는 책이 그런 책입니다.”

그가 탐독한 60여권에 대한 서평을 모았다. 책과 함께 보낸 저자의 인생 스토리가 녹아 있어 눈길을 사로잡는다. 가령 박노해의 시집 ‘노동의 새벽’을 읽었을 때를 회상하면서 그는 이렇게 적었다. “그 시를 쓴 박노해는 경기도 어디쯤에 있던 버스회사 정비사 일을 했던 사람이었다. 노동을 해본 사람만이 쓸 수 있고, 공감할 수 있는 시를 처음 봤다.”

‘활자유랑자’가 전하는 책의 세계

서평가 금정연(36)은 자신을 ‘활자유랑자’라고 소개하곤 한다. ‘실패를 모르는 멋진 문장들’(어크로스)은 그가 내놓은 세 번째 서평집. 지난 5년간 각종 매체에 실은 글을 한 권에 묶었다. ‘실패를 모르는…’은 저자가 책을 읽으면서 발굴한 좋은 문장을 소개한 뒤 근사한 서평을 곁들인 구성을 띠고 있다. 이 서평집에 대한 소개는 소설가 김중혁이 쓴 다음과 같은 추천사로 갈음하는 게 나을 것 같다.

“독자들은 기대하고 있는 서평을 읽는 데 계속 실패하게 될 것이다. 금정연이 계속 글의 목적지를 바꾸기 때문이다. 짐작과는 다른 곳에 도착해서야 애당초 이 사람이 서평이나 가이드 같은 걸 쓰려고 했던 게 아니라는 걸 알게 된다. 길 찾기에 실패한 후에 도착한 곳이 훨씬 마음에 들 때가 많은데, 금정연의 글이 대부분 그렇다.”

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr