시장으로 가는 건널목 어귀에 벌여 놓은 채소 노점상. 그 남자는 언제나 오후에 나와 자리를 잡고 상추며 부추, 얼갈이배추 같은 것들을 팔았다. 어떤 때는 가지, 오이, 호박 따위 농산물을 무더기로 펼쳐놓고 손님을 기다리기도 했다. 가끔씩 일터에서 돌아올 때 이곳을 지나게 되는데 특별한 것을 보면 걸음을 멈추었다. 봄철이면 두릅이나 노란 씀바귀 뿌리, 취나물 같은 산채를 팔 때도 있었는데 어머니가 좋아했던 것들이라 무슨 보물이라도 만난 듯 덥석 사곤 했다. 그럴 때는 집으로 가는 발걸음에도 휘파람소리가 나게 마련이었다.

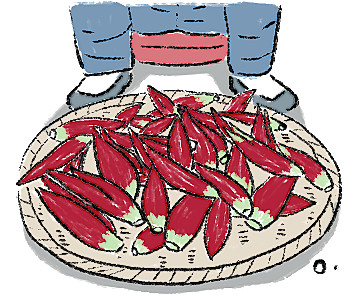

어제 그 남자의 노점에서 눈길을 사로잡는 채소가 있었다. 바로 양하 꽃송이. 남도 사람들이 즐겨 먹는 귀한 식재료가 아닌가. 초가을에 아래쪽 줄기를 헤치면 솔방을 같은 자주색 꽃봉오리가 솟아있는데 향기가 너무 강해서 겉절이를 하거나 날것을 초고추장에 찍어 먹으면 기막힌 맛이었다. 옛 선비들은 양하꽃이 피면 먼 곳의 벗을 불러 귀한 가양주를 아끼지 않았다. 계절의 미각이요 선비의 멋이 깃든 안줏감이었다.

몇 해 전 전남 강진 다산초당에 갔을 때 추녀의 낙숫물이 떨어지는 자리에 흙이 패는 것을 막으려고 양하를 심은 것을 본적이 있다. 그 양하 꽃송이를 서울에서 보게 되다니 얼마나 감격적인가. 이렇게 귀한 식재료이지만 찾는 사람이 적은 것 같았다. 한 무더기를 사들고 값을 치르고 났더니 또 그만큼을 내놓았다. 그래서 남은 것이 얼마나 되느냐고 물었더니 “물건은 아는 사람이 가져가야지”라며 비닐부대에 든 것을 모두 내 앞으로 밀어 놓았다.

그렇게 한 보따리를 사 들고, 귀한 것이니 우선 존경하는 선생님께 조금 보내고 친구와도 나누겠다고 셈을 하면서 걸음을 재촉했다. 봄철에는 죽순이요, 가을에는 양하라 했을 정도로 옛 선비들이 즐겼던 식재료다. 선물이라도 받은 듯 기쁜 마음을 안고 집으로 향했다. 양하를 손에 든 것만으로 선비라도 된 양 어깨가 올라가는 것 같았다. 파란 하늘이 드높고 뭉게구름이 새하얗게 피어오르는 오후였다.

오병훈(수필가), 그래픽=공희정 기자