강아지 ‘루시’는 천방지축이었다. 무시로 신발이나 소파를 물어뜯었고, 쿠션을 찢어놓았으며, 뭐든지 씹어 삼켰다. 주인은 강아지의 나쁜 습관을 바로잡고 싶었다. 그는 강아지 교육서인 ‘왜 착한 개들이 나쁜 짓을 할까’를 구입하기도 했다. 하지만 루시는 이 책도 먹어치웠다. 반려인은 말한다. “루시가 책을 먹어치우고 남은 잔해를 상자에 넣고 ‘이제 어떻게 하면 될까요’라는 쪽지를 써서 저자에게 보내기도 했어요. 답장은 받지 못했지만요.”

하지만 나이가 들면서 무엇이든 씹어 삼키는 루시의 습성은 사라졌다. 대신 나이가 들자 루시에겐 새로운 취미가 생겼다. 바로 드라이브다. 루시는 차를 탈 때면 차창 밖으로 머리를 빼고 행복한 표정을 짓는다. “차 안에서는 몸집이 자기보다 두 배나 큰 개가 지나가도 막 짖고 이빨을 드러내며 으르렁거려요. 자기가 천하무적이라고 느끼는 거죠.”

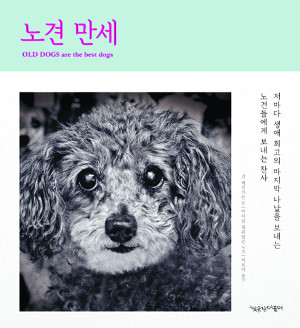

‘노견 만세’는 열 살을 넘긴 노견(老犬)들의 이야기를 그러모은 작품이다. 미국 워싱턴포스트에서 기자로 일하는 진 웨인가튼과 마이클 윌리엄슨이 각각 책에 실릴 글과 사진을 맡았다. 두 저자는 이 책을 쓰기 위해 나이 든 개를 키우는 600여 가구를 취재했고, 이 중 60여 가구를 추려 반려인과 반려견의 이야기를 한 권에 엮었다.

기구한 사연이 실린 것도, 대단한 성찰이 담긴 것도 아니다. 하지만 ‘노견 만세’에 실린 글과 사진을 일별하고 있노라면 뭉근한 감동을 느끼게 된다. 특히 반려견을 키우고 있는 독자라면 책을 읽는 내내 코끝이 매워져서 자주 책장을 덮고 한숨을 내쉬게 될 것이다.

글을 쓴 웨인가튼은 첫머리에 자신의 반려견이었고 지금은 세상을 뜬 잡종견 ‘해리’에 대한 이야기를 풀어놓으면서 이렇게 말한다. “개는 세월의 인정사정없는 맹공격에 맞서 싸우지도 않는다. 나이 든 개는 인간처럼 자기 삶을 신화로 만드는 뻔뻔함도 보이지 않는다. 그래서 우리는 그들을 사랑할 수밖에 없다.”

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr