SK 와이번스를 8년 만에 한국시리즈 우승으로 이끈 트레이 힐만 감독이 15일 공식적으로 감독직을 내려놨다. 힐만 감독은 이날 인천 문학경기장 내 그랜드오스티엄 4층 CMCC홀에서 열린 이·취임식에서 “홈·원정 가리지 않고 모든 구장에서 울려 퍼진 팬들의 목소리는 우리 모두에게 든든한 힘이 됐다”며 “영원히 잊지 못할 것 같다. 정말 감사하다”고 작별을 고했다.

힐만 감독은 떠나지만 그가 2년간 한국 야구에 남긴 족적은 깊다. 특히 시즌 내내 보여준 리더십과 코칭은 여전히 야구팬들 사이에서 회자되고 있다. 선수들 역시 ‘힐만 감독이 있을 때 선수로 뛰어 감사하다’는 말을 자주 할 정도다. 한국시리즈 우승으로 한국·일본시리즈 모두를 제패한 최초의 감독이란 타이틀을 얻었지만 그의 이름 앞엔 ‘힐만 리더십’이란 타이틀이 더 자주 붙는다. 특히 그가 신실한 그리스도인이라는 점에서 그의 리더십 비결이 궁금하다. 인터뷰는 서면으로 진행됐다.

힐만 감독이 답한 리더십의 힘은 ‘긍정’이었다. 힐만 감독은 선수들에게 시즌 중 “문제없어(No problem)”란 말을 가장 많이 했다. 그는 “야구에서는 여러 가지 상황이 발생하기 마련”이라며 “선수들이 자신감을 잃지 않고 긍정적 마인드를 유지하는 게 가장 중요하다. 그래서 문제없다는 말을 자주 했다”고 말했다.

물론 이를 위해선 건설적인 비평이 뒤따라야 한다고 덧붙였다. 여기서 조심해야 할 것은 관계다. 신뢰가 쌓이지 않은 상태에서의 비평은 비난이 될 수 있다. 힐만 감독은 “프로야구 선수들은 말 그대로 프로이기 때문에 자신의 방식에 대한 자부심이 있기 마련”이라며 “그들의 행동 변화를 일으키기 위해선 먼저 그들을 존중하는 것이 필요했다”고 말했다.

힐만 감독은 선수들과 한 달에 한 번씩은 꼭 개별 면담을 했다고 한다. 감독실 문은 언제나 열려 있었고, 정해진 면담이 아니더라도 훈련하면서 선수들과 스킨십하기를 좋아했다. 대화의 시작은 늘 ‘쉬는 날 뭐 했냐’ ‘가족은 어떻게 지내냐’였다. 권위를 내려놓고 선수들과 허물없이 지냈다. 가족은 그가 인생에서 중요하게 생각하는 세 가지 중 하나다. 그가 구단 재계약을 거절하고 미국으로 가는 것도 연로한 부모님과 시간을 보내기 위해서다. 다른 두 가지는 신앙과 야구다.

지금은 이런 스킨십이 힐만 감독에게 일상이 됐지만 그 역시 처음 코치를 시작할 땐 가장 큰 어려움이 자신의 혀를 통제하는 것이었다고 한다. 자신의 입에서 나오는 말이 사람들에게 어떻게든 영향을 주기 때문이다. 그는 야고보서 1장 26절 “누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 재갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라”는 말씀을 묵상하며 자신의 말과 행동을 가다듬었다고 한다. 매일 아내와 드리는 말씀묵상(QT)과 기도, 라일 예이츠 코치, 통역을 맡은 김민 매니저와 드리는 주일예배에서도 이는 빠지지 않는 기도제목 중 하나였다. 그는 자신이 선수들에게 하는 말과 행동이 하나님을 영화롭게 했으면 좋겠다고 말했다.

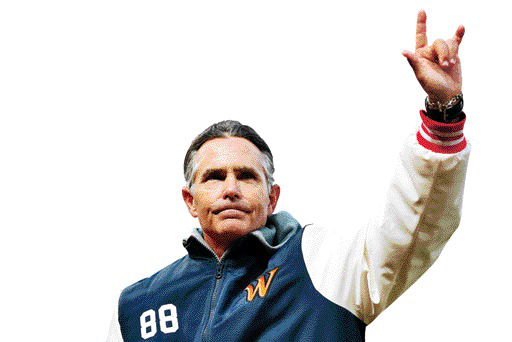

미국 스포츠 선교 단체 FCA(Fellowship of Christian Athletes) 출신인 힐만 감독은 한국에 와서 팔찌 하나를 만들었다. 예수님 얼굴이 중앙에 들어간 녹색 형광 스포츠 팔찌다. 힐만 감독은 이 팔찌에 자신이 좋아하는 ‘Faith Hope Love(믿음 소망 사랑)’ 문구를 새겨 넣었다. 그는 “팬들이 사인을 요청할 때 시간 관계상 못해 주는 경우가 있었는데 그럴 때 나눠주면 좋겠다 싶어 만들었다”며 “내가 믿고 있는 메시지들을 이들에게 전해줄 수 있어서 좋았다”고 말했다.

힐만 감독의 바람대로 많은 사람들이 이 팔찌를 차고 있다. 팬들은 물론 팔찌를 차고 경기를 하는 선수들도 있고, 배트 걸, 좌석 안내원, 경비원들도 팔찌를 차고 있다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr