글 싣는 순서

<1부 : 더불어 살아가기 위하여>

<2부 : 공동체 균열 부르는 ‘신계급’>

<3부 : 한국을 바꾸는 다문화가정 2세>

<4부 : 외국인 노동자 100만명 시대>

<5부 : 탈북민이 한국에서 살아가는 법>

흔히 ‘다문화가정 2세’로 뭉뚱그려지는 말에는 여러 유형의 불안과 고통이 혼재해 있다. 출생지와 국적, 체류 자격에 따라 ‘다문화아동’ ‘중도입국 청소년’ ‘미등록 이주아동’ 등으로 나뉜다. 존재가 다르니 겪어야 하는 불안도 다르다. 그럼에도 공통점이 있다면 ‘부모에 의해 태어나 한국 사회라는 공동체에서 배제된다’는 점이다. 다만 어떤 아이는 존재 자체가 부정되고, 어떤 아이는 존재만 인정되고 사회의 일원으로 자라는 데 필요한 지원이 뒤따르지 않을 뿐이다. 전문가들은 한국의 법·제도는 이주배경 아동들에게 사실상 “너희는 이 땅에 존재해선 안 된다”고 말한다고 지적한다.

존재하나 존재하지 않는 미등록 이주아동

허오영숙 한국이주여성인권센터 대표는 최근 새로운 유형의 미등록 이주아동들이 발견되고 있다고 했다. 미등록 이주아동은 공식적으로 존재하지 않는 아동들이다. 즉 출생등록이 안 돼 기초적인 사회안전망에서도 배제돼 있다. 허오 대표는 10일 “미등록 체류 중인 부모 사이에서 태어난 아이가 미등록 신분을 그대로 물려받는게 일반적 통념이라면 최근 결혼이주여성 현장에선 새로운 사례들이 나온다. 미등록도 아닌 무등록 상태에 가깝다”고 말했다.

가령 30대 이주여성 A씨는 한국 남성과 결혼해 한국으로 온 결혼이민자다. 하지만 남편의 폭력 등으로 이혼해 혼자가 됐다. 이후 같은 나라에서 온 남성을 만나 사실혼 관계 중 출산했다. 이 아이는 한국에서 출생등록을 할 수 없다. 본국의 대사관에 가서 출생등록을 할 수 있는데 배우자 남성이 도망치거나 사망한 경우, 강제퇴거당한 경우엔 대안이 없다.

허오 대표는 “생부와의 관계를 입증할 수 없어 대사관에도 출생등록을 못하는 사례가 생겨난다”며 “아직 많진 않지만 해마다 도움 요청이 들어오고 있어 앞으로 더 늘어날 수 있다”고 말했다.

미등록 이주아동은 공식적으로 ‘존재하지 않는 아동’이므로 필수예방접종 서비스, 건강보험 혜택 등 기초적인 지원을 받을 수 없다. 불법입양과 아동매매, 학대의 대상이 돼도 보호받기 어렵다. 또 현행 출입국관리법에 따라 체류 자격이 없는 외국인은 강제추방되는데, 아동도 성인과 동일하게 강제추방된다.

미등록 이주아동은 학습권도 충분히 보장받지 못하고 있다. 정부는 2010년 초·중등교육법 시행령을 고쳐 미등록 이주아동도 초등학교와 중학교에 입학할 수 있게 하고 있다. 하지만 법으로 의무교육을 명시한게 아니어서 아이들이 학교에 다니는 데는 어려움이 많다. 미등록 이주아동에겐 취학통지서가 발부되지 않는다. 또 입학을 한다고 해도 출생등록이 안 돼 있어 학교 홈페이지에 가입할 수 없다. 이에 비해 영국, 폴란드 등은 교육 관련 법령에서 ‘모든 아동의 의무교육’을 명시하고 있다. 또 스웨덴, 프랑스, 이탈리아 등에서는 미등록 이주아동이 국민인 아동과 동등하게 의료 서비스를 받을 수 있다.

20년간 이주배경 아동 문제를 지원해온 석원정 성동외국인지원센터 센터장은 “이 땅에 존재하면 안 될 아이처럼 법과 제도가 만들어져 있다”며 “사회가 아이들에게 ‘원래 너희는 존재하지 않아야 하는데 중학교 마칠 때까진 억지로 쫓아내지는 않을게’라고 말하는 셈”이라고 꼬집었다. 허오 대표도 “부모가 어떻든간에 아동은 태어나면서 아동으로서의 누릴 권리가 있다”며 “한국은 직접 가입한 국제협약도 지키지 않는다”고 지적했다.

한국은 1991년 유엔 아동권리협약을 비준했다. 협약은 ‘출생신고될 권리’를 아동의 권리로 본다. 유엔 경제적·사회적·문화적 권리규약위원회는 2017년 “모든 아동에 대해 부모의 체류 자격과 관계없이 보편적 출생등록을 허용하라”고 한국 정부에 권고한 바 있다.

성장 멈춘 중도입국 청소년

결혼이민자 부모를 따라 한국에 오는 중도입국 청소년은 그나마 형편이 낫다. 적어도 체류 자격은 있기 때문이다. 하지만 대부분이 10대 초중반까지 본국에서 살다 와 한국어를 잘 못한다. 이들을 위한 한국어 교육기관도 거의 없어 “지적·사회적 성장이 멈춰버린다”고 전문가들은 지적한다.

3년 전 어머니를 따라 베트남에서 온 B군은 이런 상황에서 홀로 공부해 토픽(TOPIK) 한국어능력시험 3급(중급)을 땄다. 올해 2월에는 고등학교도 졸업할 수 있었다. 하지만 한국 사회가 그를 온전히 받아들인 것은 아니었다.

B군은 대학에 갈 형편이 안 됐다. 취업을 준비하기 위해 이달 초 고용노동부 고용지원센터에 도움을 요청했지만 지원 자격이 안 된다는 이유로 거절당했다. ‘국적자’가 아니고, ‘한국어를 잘 못해서’라는 이유였다. 석 센터장은 “국적자가 아니라는 것과 한국어 능력 부족은 완전 결이 다른 문제”라며 “국적자 요건이 문제라면 한국어 능력과 상관없이 다 안 되는 건데, 이상해서 함께 찾아가봤다”고 말했다. 이후 담당자가 매뉴얼을 잘 몰라 지원 자격이 없다고 판단해 돌려보냈단 것을 알게 됐다.

석 센터장은 “공식 지원 프로그램을 연결해주는 것이 국가의 의무인데 얼마 없는 프로그램마저 제대로 작동이 안 된다”며 “B군은 외국인센터를 알아 도움이라도 요청했지만 이마저 모르는 사람이 많다. 이게 행운이 돼선 안 된다”고 말했다.

석 센터장이 B군에게서 하루에도 “아 어떻게 하지?”라는 말을 수십번 들었다고 했다. 그는 “중도입국 청소년은 본국에서 성장한 게 잘못도 아닌데 이를 전혀 인정받지 못하면서 정체성에 혼란을 겪는다”며 “한국어 교육기관은 거의 없고, 운 좋게 고등학교를 졸업해도 대학에 가기엔 돈이 없고 취업을 하자니 이것저것이 다 걸린다”고 말했다.

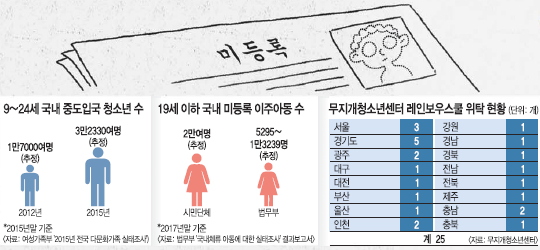

이런 B군마저도 운이 좋은 경우다. 많은 중도입국 청소년들은 한국어 능력이 부족해 한국 사회 바깥에서 맴돌고 있다. 정부는 이들을 지원하기 위해 특별학급이나 예비학교를 만들고, 무지개청소년센터 레인보우스쿨 등을 운영한다. 올해에는 전국 25곳에 지역 위탁기괸을 선정했지만 현장에선 이 또한 턱없이 부족하다고 본다. 여성가족부의 2015년 전국 다문화가족 실태 조사에서 9~24세 중도입국 청소년은 약 3만2330명으로 추산된다. 이해령 무지개청소년센터 초기지원팀장은 “올해 위탁기관 신청이 늘었지만 예산 때문에 25곳밖에 선정하지 못했다”고 말했다.

시골이나 소도시의 형편은 더 좋지 않다. 이 팀장은 “외국인노동자나 결혼이민자를 염두에 두고 지원사업을 시작했다가 부모를 따라 온 중도입국 청소년들까지 맡는 분들이 많다”며 “방치할 수 없으나 본인의 비용을 들여가며 운전해 데려다주고 교육하곤 한다”고 말했다.

권중혁 조효석 기자 green@kmib.co.kr