“언젠가는 우리 모두 세월을 따라 떠나가지만/언덕 밑 정동길엔 아직 남아있어요/눈 덮인 조그만 교회당.”

가수 이문세의 노래 ‘광화문 연가’의 바로 그 조그만 교회당은 120여년의 세월을 이고 지고 있다. 우리나라 근현대 역동기 역사를 품은 탓에 벽돌 하나를 바꿀 때도 문화재청의 허가를 받아야 한다. 지금은 벧엘예배당이라 부르는 사적 제256호 서울 중구 정동제일교회다.

정동제일교회의 역사는 미국의 감리교 선교사 헨리 아펜젤러 목사가 1885년 한옥을 구입해 전도한 데서 시작했다. 아펜젤러 목사는 1887년부터 정동 37번지 일대에 배재학당을 세웠고, 지금의 정동제일교회 자리에 있는 한옥을 개조해 예배당으로 사용했다. 어려움도 있었다. 1888년 4월 조선 정부가 선교 금지령을 내리면서 예배당이 잠정 폐쇄됐다. 성도들은 분산돼 장소를 옮겨가며 예배드렸다. 그 사이 성도는 200명을 넘었고 함께 예배할 공간의 필요성이 더 커졌다. 랭커스터제일감리교회와 한국 성도들의 헌금으로 1895년 9월 정동제일교회 예배당 정초식을 가진 뒤 1897년 6월 건축을 끝내고 10월 입당 예배, 12월 26일 봉헌 예배를 드렸다. 한국 최초 기독교 감리교의 서양식 예배당이다.

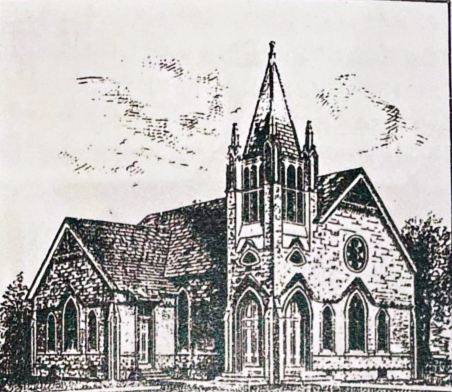

정동제일교회는 1870년대 이후 미국에서 유행하던 단순화된 미국식 고딕을 따랐다. 교회 역사편찬을 담당하는 박승준 목사는 “당시 미국북감리교회는 선교하면서 새로 교회를 세울 때 참고하도록 교회건축 샘플을 만들었다. 일종의 카탈로그”라며 “토지의 형태나 크기 등을 고려해 알맞은 모델을 카탈로그에서 고르도록 했는데 우리 교회는 25번 모델”이라고 설명했다.

바로 미국북감리교회 교회확장국이 만든 ‘교회설계 도안집’이다. 2007년 발간한 ‘사진으로 보는 정동제일교회 120년’에는 아펜젤러 목사가 참고했다는 도안집의 25번 모델 그림이 있다. 도안집과 정동제일교회의 차이를 찾자면 교회 남쪽 모퉁이 종탑 끝이 뾰족하냐 아니냐다.

정동제일교회 외부는 붉은 벽돌쌓기로 벽체를 구성했고, 삼각형의 박공지붕은 암녹색을 띠고 있다. 15.15m 높이의 네모난 종탑은 유럽 전원풍 복고 양식이다. 내부는 중앙과 좌우 양측 통로의 삼랑식 구조다. 주랑 쪽에 설교단을 뒀다. 회벽은 순결과 거룩함이 느껴진다.

고딕 양식을 단순화했지만 ‘인류가 만든 건축물 중 가장 빛을 갈망한 건축’이라는 고딕 특성은 곳곳에서 볼 수 있다. 일단 빛을 받기 위한 다양한 장치 중 하나인 플라잉 버트리스다. 위에서 내려오는 육중한 하중 때문에 측면 벽이 밀려나지 않고 버틸 수 있도록 건물 외부로 돌출된 버팀벽이 버트리스다. 경희대 이은석 건축학과 교수는 “상부 하중과 측압을 잡아주기 위해 나뭇가지나 생선 가시처럼 건물 외벽으로 툭툭 튀어나온 버팀벽이 고딕 양식에 있다. 이게 없다면 아래로 무너진다”며 “정동교회도 외부로 돌출된 버트리스를 갖추고 있다”고 설명했다.

덕분에 측면 벽의 두께는 얇아졌고 창은 커질 수 있었다. 창문은 첨두아치와 격자무늬 장식창이다. 머리끝이 뾰족한 첨두아치 역시 높이 올라가려는 열망을 표현한 고딕 양식이다. 끝이 뾰족하니 반원의 아치보다 더 높이 올라갈 수 있다. 이로 인해 자연채광이 교회 안을 환하게 비춘다.

서양의 중세 성당 문짝 위에 설치하던 둥근 창인 장미창도 눈길을 끈다. 보통 장미창은 중심에서 바깥쪽으로 뻗은 무늬를 화려한 색상의 스테인드글라스로 표현하는데 정동제일교회는 6개의 유리 조각에 3가지 색깔로 단순하게 구성했다.

박 목사는 “이탈리아의 문화학 박사가 우리 교회를 보고 이런 디자인의 창은 처음이라고 했다”면서 “외부에선 창의 모양을 따라 위쪽에 벽돌을 둘렀다. 햇빛이 직선으로 들어오지 않고 벽돌과 부딪히면서 산란하듯 들어와 빛이 다채롭게 퍼진다”고 설명했다.

미국식 가옥 구조와 한옥 양식도 절묘하게 들어갔다. 박 목사는 “미국의 집처럼 바닥이 띄워져 있다. 입구에서 들어올 때 계단으로 올라오는 이유”라고 말했다.

이 교수도 “노트르담 대성당 등 유럽의 성당들이 광장의 바닥이 연결되는 것과 차이가 있다”고 부연했다.

목재를 사용한 내부 창틀이나 마룻바닥은 한국적 정서를 느끼게 한다. 사진집에 담긴 1897년 성탄절 정동제일교회엔 제단 아래 마룻바닥에 짚으로 엮은 듯 동그란 방석들이 보인다.

정동제일교회의 모습은 세월의 흐름에 따라 변화를 보인다. 건축 초기 위에서 보면 가로와 세로의 길이가 같은 라틴십자형이었다. 그러나 1916년과 26년 두 차례 걸쳐 십자가형 양 날개 부분으로 공간을 넓히면서 십자가형은 네모난 모양이 됐다. 증축하면서 버트리스의 돌출 부위도 줄어들었다.

6·25전쟁 때 폭격과 70년대 화재로 위기를 맞기도 했다. 파이프오르간은 전쟁이 남긴 상처다. 당시 폭격으로 예배당 강대 쪽이 폭파됐고 파이프오르간도 파괴됐다. 이 오르간은 한국 최초의 여성 학사이자 독립운동가인 김란사 선생이 마련했다. 1896년 이화학당에 1호 유부녀로 입학했을 당시 이름이 없던 선생은 낸시라는 미국 이름을 한국식으로 바꿔 란사라 했다.

미 웨슬리안대학에서 1906년 한국 여성으로는 최초로 문학사 학위를 취득했고 이후 이화학당에서 유일한 한국인 교수로 참여했다. 파이프오르간은 1916년 미 감리회 총회에 한국감리교회 평신도 대표로 참석했을 당시 강연하며 모은 기금으로 마련했다. 미국에서 가져온 파이프오르간은 1918년 한국에 처음으로 설치됐다.

이 오르간은 독립운동에도 중요한 역할을 했다. 오르간 아래 조율을 위한 작은 공간은 외부에서 볼 수 없었다. 이곳에서 정득성 전도사와 이화학당 학생들이 밤새 독립선언서 등을 등사했고 콩나물시루에 숨겨 배포했다. 정 전도사는 독립선언서를 배포하던 중 발각돼 옥고를 치르기도 했다.

6·25 때 유실된 오르간은 50년 만인 2003년 네덜란드에서 원형에 가깝게 재현해 그때 그 자리에 다시 세워졌다.

교회의 120여년 역사를 유일하게 담고 있는 건 좌측 강대상이다. 강대상 가운데에 한자로 새겨진 ‘信望愛(신망애)’는 믿음 소망 사랑을 뜻한다. 3·1운동 조선 민족대표였던 이필주 7대 담임목사도 이 강대상에서 말씀을 전했다. 실제 정동제일교회는 독립운동 장소였다.

이 목사와 함께 박동완 전도사는 민족대표에 이름을 올렸다. 3·1운동 때 이 목사, 박 전도사 등 사역자들과 배재학당, 이화학당 학생들이 대거 체포되면서 교회는 6개월 넘게 사실상 문을 닫기도 했다. 2011년 출간한 ‘정동제일교회 125년사’에는 1917년 2283명이던 교인 수가 1920년 1119명으로 절반 넘게 줄었다는 내용이 있다. 유관순 열사가 1920년 9월 서대문형무소에서 사망했을 때 그의 시신을 거둬 장례식을 거행한 장소도 정동제일교회였다.

오래된 건축물을 넘어 한국의 근현대사를 담다 보니 정동제일교회는 1977년 11월 22일 사적지로 지정됐다. 감리교 목회자들에게 벧엘예배당 강대상은 버킷 리스트 중 하나가 됐다.

박 목사는 “120년의 역사가 있는 국가 문화재에서 마음껏 전자기타와 드럼을 치고 찬양하며 춤출 수 있는 곳은 여기뿐일 것”이라며 “박물관이 아니라 함께 예배하는 곳이기 때문”이라고 말했다.

이처럼 학교와 병원을 짓고 독립운동에 나선 한국교회는 시대의 빛과 소금이 됐다. 이 교수는 “역사를 품고 있는 교회는 건물 이상의 의미를 담고 있다”고 말했다. 서인건축 최동규 대표와 함께 1887년 언더우드 목사 사택에서 시작된 새문안교회 재건축을 설계한 이 교수의 설명이 남다르게 다가온다.

서윤경 기자 y27k@kmib.co.kr